La solución a la desocupación

Enviado por Gary Rodríguez ... en Mié, 12/05/2021 - 13:28El Instituto Nacional de Estadística (INE) acaba de lanzar datos preliminares en materia de ocupación en Bolivia, dando cuenta que al primer trimestre del 2021 la población económicamente activa en el área urbana del país llegó a 4.266.000 personas, de las cuales 370.593 estaban desocupadas, aunque en marzo dicho número bajó a 349.369 personas (Boletín Estadístico “Encuesta Continua de Empleo”, INE, mayo de 2021).

La buena noticia de dicho Informe, dando cuenta de cierta recuperación en la economía nacional sería que al primer trimestre de 2021, la tasa de desocupación en el área urbana de Bolivia bajó a 8,7% luego de estar en casi 11% el año pasado, y que “el incremento en el número de ocupados, entre el primer trimestre de esta gestión y la gestión pasada, fue incidido más por la actividad económica de comercio y construcción, con un incremento del 15,7% y 3%, respectivamente; así como en servicios de hogares privados y de organismos extraterritoriales, donde la ocupación subió 2,7%. Aunque en otros sectores la ocupación cayó: Servicios de educación (5,8%), alojamiento y comida (4,8%), administración pública, defensa, etc. (3,9%), transporte y almacenamiento (3,3%) e industria manufacturera (1%).

No hay que dejar de lado en el análisis que tal comparación se hace frente a uno de los peores años de la economía en su historia -el 2020- debido a la pandemia y la cuarentena implantada; y, que los datos corresponden exclusivamente a la población urbana.

De que los números mejoraron, es evidente, especialmente cuando en agosto del 2020 el INE, con datos preliminares a julio, indicaba que "...del total de los desocupados cesantes, 434.000 personas, se puede observar que 289.000 fueron afectados directamente por la pandemia”, mientras que hoy se habla de unos 350.000 (dato del mes de marzo).

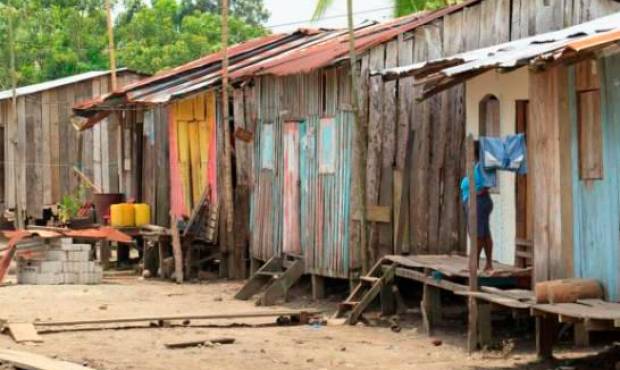

El drama es que -así sea uno solo- detrás de cada desocupado hay una familia sin recursos; además, entre los “ocupados” hay muchos que habiendo perdido su empleo o no pudiendo emplearse en su profesión se dedican a vender comida, “hacer taxi”, al delivery o al comercio, estando en situación de subempleo o desempleo encubierto/disfrazado, sin olvidar lo precario de los empleos en el sector informal que, según muchos supera el 70%.

No pierdo la esperanza de ver un día a mi Bolivia ofreciendo empleos dignos que lleven a la realización de la gente; empleos sostenibles, de larga duración, basados en la capacidad y productividad; empleos con todos los beneficios sociales, con atención de salud tanto para la prevención como la solución de las enfermedades; empleos que lleven a una mejor calidad de vida al jefe de hogar y su familia; empleos que permitan al trabajador un horizonte de previsibilidad, por ejemplo, para ser sujeto de crédito y contratar un préstamo para un auto, un lote o una casa, algo que en el sector informal no existe.

No solo eso, en el sector informal, así como en el autoempleo de subsistencia, tampoco hay beneficios sociales, horario de entrada y salida, o algún tipo de cobertura por parte del Estado: son empleos inseguros e inestables que no ayudan a la calidad de vida de la gente.

Precisamos sincerar esta situación, porque ello tiene que ver en la mayoría de los casos, con una competencia desleal e ilegal en contra de las empresas que tributan y son respetuosas de sus obligaciones para con sus trabajadores y el Estado.

La solución no es mágica, pero pasa porque se dé las condiciones mínimas de trabajo a los empresarios y a los propios trabajadores, para que se capaciten.

Seguridad jurídica para la inversión, para quien arriesga, invierte y apuesta por el país, en todos los sectores; garantía de libre exportación de excedentes; recuperación del mercado interno, del contrabando; y, políticas públicas para ser más competitivos y productivos. Nada del otro mundo. Nada de dádivas, solo condiciones para invertir, producir y exportar más y sustituir importaciones. ¿Acaso dándose esto en el sector formal, no beneficiaría a todos los trabajadores?