Albricias, el único consenso entre oficialistas y opositores es su rechazo a las encuestas, ya no solo a las que les rasmillan sus ilusiones sino a todas, todititas. Dicen que, por supuesto, no reflejan “la realidad” y concluyen con el clasiquísimo: “a mí el contacto con la gente me dice otra cosa”. En fin, nada fuera de lo normal, estas reacciones suelen ser parte del folklore electoral en cualquier democracia más o menos madura.

No obstante, es cierto que en esta oportunidad los sondeos publicados están aportando más brumas que claridad sobre el enigmático resultado del referéndum del 21 de febrero (21F). Tenemos resultados contradictorios, aumentos súbitos de los “indecisos” y otras sorpresas que están soliviantando la fértil imaginación conspirativa que predomina en nuestra clase política y en las redes sociales. Bajo esa lógica, de repente Mori-El Deber/Mercados y Muestras-P7 aparecen como sospechosas de “para-oficialistas” e IPSOS-ATB de “agentes del imperialismo” cuando cuestionan las certidumbres de las fanaticadas de ambos bandos. Dejemos, pues, las tonteras e intentemos entender lo que estos datos imperfectos nos dicen sobre los sentimientos del elector frente al 21F.

El problema central es la variabilidad y complejidad de las opiniones sobre la re-elección

Mi supuesto básico es que, en general, las encuestadoras no están involucradas en oscuras conspiraciones. Eso sí, pueden errar metodológicamente, trabajar con una muestra con algún sesgo o, lo que es más probable, enfrentarse a un contexto de opiniones que por su variabilidad o novedad dificulta una medición y análisis simplista de las percepciones de los ciudadanos. Intuyó que este último factor es el determinante para explicar la confusión que se ha generado con la publicación de las más recientes investigaciones de IPSOS, Mori y Mercados y Muestras (MyM).

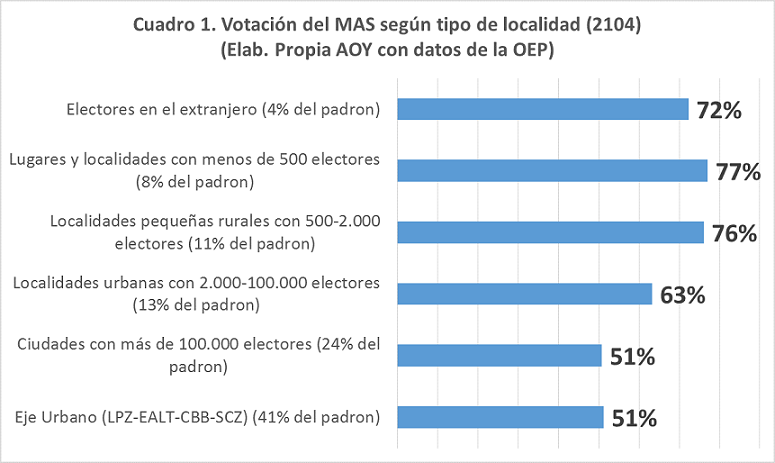

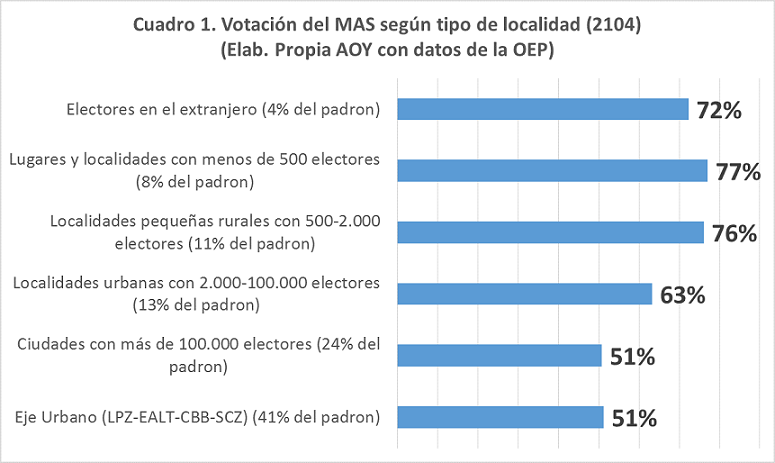

La cobertura poblacional del estudio, es decir los lugares donde se realizan las entrevistas, es un primer elemento a considerar para evaluar la calidad de estos instrumentos. Según las estadísticas del padrón electoral de 2014, las cuatro ciudades del eje aglomeraban al 41% de los electores habilitados para votar, la combinación de grandes zonas urbanas y localidades urbanizadas con más de 2.000 electores al 78%, las zonas rurales (considerando localidades pequeñas y zonas dispersas) al 19% y los residentes en el extranjero al 4% (Cuadro 1). Solo llegando a la mayoría de estos segmentos, podríamos tener una muestra que represente a todo el universo de ciudadanos en edad de votar.

Trabajos anteriores de “Captura Consulting”, para “Poder y Placer”, del mismo IPSOS, y de “MyM”, para “Pagina Siete”, tenían la limitación de solo levantar información en las ciudades del eje urbano o en el mejor de los casos de las ciudades y localidades mayores a 10.000 habitantes. Estas encuestas tenían además muestras inferiores a las 1.000 observaciones.

Las tres más recientes encuestas fueron levantadas en las últimas cuatros semanas. Son las más potentes que se hayan publicado debido a su cobertura, consideran todas las ciudades y entre 60-100 localidades intermedias y pequeñas, a la amplitud de sus muestras (1469 entrevistas en MyM, 1800 en MORI y 3000 en IPSOS) y a su margen de error (alrededor de +/- 2%). Con diseños similares, MORI e IPSOS se acercaron bastante a los resultados de los comicios de 2014 y 2015.

Aunque parecería que IPSOS es más sólida por su mayor tamaño de muestra, hay que tener cuidado con esa apreciación pues ese diseño se debe a que esta empresa busca una representatividad no solo a nivel nacional sino también para los nueve departamentos. En cambio MORI y MyM se conforman con muestras nacionales más compactas (Ergo, hay que tener cuidado con sacar grandes conclusiones de sus datos desagregados). A grosso modo, me parece que las tres tienen una representatividad razonable y comparable a nivel nacional.

Pese a estas ventajas, incluso estas grandes encuestas suelen tener dificultades para explorar al segmento de población rural con mayor dispersión (8% del total) pues en esas zonas no hay cartografía para seleccionar al azar los domicilios y por el alto costo de incluir hogares rurales alejados de los centros de las localidades visitadas. Por otra parte, en ninguno de estos trabajos se toma en cuenta a los electores afincados en el exterior (4%). En síntesis, tienen limitaciones estructurales para radiografiar con precisión las opiniones de casi un 12% de los que votaran el 21F.

El dato anterior no es menor pues los comportamientos de los ciudadanos son muy diferentes según donde vivan: el voto por el MAS va aumentando a medida que las poblaciones son menos aglomeradas. En 2014, el 51% de los electores del eje urbano votaron por el actual Presidente, el 77% en las localidades pequeñas y dispersas, y el 72% en el extranjero (Cuadro 1). Dicho de otra manera: el voto rural disperso y en el extranjero le aportaron casi 4 puntos netos al resultado del MAS en 2014.

A las anteriores consideraciones, hoy debemos agregar la elevada variabilidad e indecisión de muchas personas a pocas semanas del referéndum. Todo esto nos dice que hay que tener mucho cuidado en sacar conclusiones definitivas y lineales de todas estas encuestas.

¿Qué está pasando?

Con todas esas precisiones previas, pasemos a enumerar las evidencias y las muchas dudas que surgen de la lectura de las encuestas realizadas sobre la cuestión de la re-elección:

¿Por qué aumentan súbitamente los indecisos y se reduce la supuesta amplia victoria del “No” que anunciaban las encuestas desde febrero del año pasado?

Esto tiene que ver en primer lugar con la mayor cobertura de los sondeos más recientes: hemos pasado de tener un panorama solo de las zonas más urbanizadas a otro más representativo de la diversidad socio-territorial del país. La tendencia de la opinión urbana favorable al “No” se sigue manteniendo (Cuadro 2), aunque es menos amplia que a mediados de año y con un mayor número de indecisos.

El aumento de indecisos es más difícil de explicar intuitivamente. Quizás esto tenga que ver con la manera como se están formulando las preguntas: hasta la primera quincena de diciembre se indagaba sobre la opinión o el acuerdo de la persona con la reelección o con un reforma constitucional que la posibilite, en las últimas tres mediciones ya se está preguntando directamente sobre la “intención de voto”, es decir acerca de una decisión o de una posible acción. En el caso de MORI usando incluso como referencia una boleta parecida a la del día de los comicios. La aparición de no respuestas con el argumento de que “el voto es secreto” es muy común en esos casos.

Estos comportamientos denotan que el tránsito de una opinión a una acción no es automático, sobre todo cuando, como se verá más adelante, no hay claridad sobre el tema en cuestión o se tiene sentimientos muy encontrados. Como dice el refrán: “del dicho al hecho, hay mucho trecho”.

Se dice también que los niveles de indecisión (alrededor del 20%) serían anormales. Efectivamente son elevados pero son apenas superiores en solo 3 o 4 puntos de los que observábamos en esas mismas encuestas unos dos meses antes de las elecciones de 2014.

¿Es normal que encuestas con diseños muestrales similares y levantadas casi en las mismas fechas obtengan resultados tan disimiles? ¿Cuáles serían las razones que explican esto?

Dos de tres estudios le dan una victoria al “Si” de entre 3 a 4 puntos, y una al “No” por 6 puntos (Cuadro 3). Sinceramente es difícil explicar ese nivel de asimetría incluso considerando los errores muestrales. Viendo los datos desagregados (Cuadro 3), es perceptible que las tres convergen, aunque con variaciones, en un resultado del “Sí” de mediocre a muy malo en las zonas más urbanizadas. En cambio, hay divergencias muy grandes entre IPSOS y las otras dos en la evaluación del desempeño del “Sï” en las regiones rurales y localidades pequeñas: MORI y MyM le dan una victoria contundente a esa opción en esas zonas, lo cual es consistente con la reciente historia electoral, IPSOS obtiene en cambio un resultado estrecho.

Hay que reconocer, sin embargo, que las encuestas están enfrentando un escenario sui generis por la volatilidad y fragilidad de los sentimientos y decisiones de los ciudadanos en torno a la re-elección. Esto se confirma, por ejemplo, cuando se ve el bajísimo nivel de interés que estaría despertando la campaña. Según MORI el 59% dice no tener “ningún” o “poco” interés en este proceso, porcentaje que alcanza el 65% entre los jóvenes. Otro ejemplo de esos dilemas es la coexistencia de una alta aprobación al Presidente (54% que consideran “excelente/buena” su gestión en MyM) con un entusiasmo moderado por el “Sí”.

En un entorno con tantas fuentes de indecisión, la precisión de las encuestadoras se resiente naturalmente y los sesgos de sus limitaciones técnico-metodológicas se exacerban. De ahí la confusión, reforzada además por la impericia y la frivolidad con las que a veces se publican y comentan en los medios. Así como es un reto obtener una foto clara de una multitud que se mueve aceleradamente, quizás debamos conformarnos con obtener de las encuestas solo tendencias gruesas, sombras fugaces de las dudas que están envolviendo a los ciudadanos.

¿Cuáles son esas tendencias que nos muestran estas fotos borrosas de la opinión?

Primero lo obvio: estamos lejos de una victoria arrasadora de alguno de los dos bloques, el resultado será probablemente estrecho y en el mejor de los casos alguno de ellos podría aspirar a un 55%, que es un resultado cómodo pero no aplastante. Y, por primera vez desde 2005, existe una probabilidad significativa de que el oficialismo pueda ser derrotado. Nada está dicho, los márgenes de error, los problemas metodológicos, la volatilidad e indecisión, y los enigmas sobre el comportamiento de los electores en zonas rurales dispersas y en el extranjero nos sugieren ser prudentes con las encuestas.

En segundo lugar, puntos más, puntos menos, las tres mediciones muestran a grosso modo dos bloques en torno al 40% y un 20% de ciudadanos de los que se puede decir muy poco. Es una obviedad afirmar que este último grupo será determinante para el desenlace en el 23F, lo crítico es entender las razones de su indecisión, las cuales no están claras.

Parecería que la opción por el “No” se cohesionó muy temprano sobre la base de la tradicional resistencia intensa al MAS/Evo entre las clases medias urbanas de centro-derecha reforzadas coyunturalmente por grupos de desilusionados del proceso de cambio algo más a la izquierda, proceso que contó con escasa intervención de los lideres o aparatos opositores institucionalizados. Es perceptible la estabilización del “No” en las zonas urbanas desde septiembre del año pasado: ¿este es un “techo” o la evidencia de que no es suficiente el “sentimiento ciudadano” y que se requieren estructuras políticas que sostengan una campaña larga? Por lo pronto, esta opción parece ser mayoritaria en las urbes, aunque estancada, y las evidencias de su avance en los mundos peri-urbanos y rurales no son concluyentes.

El “Si” ha tardado bastante en despegar, quizás debido a que el grueso de sus electores pertenece a sectores sociales que tienen más restricciones para involucrarse en los debates de las elites. Pero, es también perceptible cierta perplejidad y apatía frente a una decisión que no parece haber sido bien explicada y que obliga a razonamientos no exentos de dilemas: ¿Para qué cambiar la constitución? ¿Por qué se debe decidir sobre la re-elección si hace unos meses elegimos al Presidente? ¿Por qué esto es urgente y no otros problemas del país?

A medida que la maquina electoral oficialista se pone en movimiento, lentamente el votante masista más leal se informa primero de la cuestión y después se va alineando. Pero esto no estaría resultando tan fácil, en muchos casos no hay información y la potencia/credibilidad de los aparatos de movilización del MAS aparece más débil de lo acostumbrado. Hay también situaciones más complejas: electores que simpatizaban con el MAS pero que se sienten impulsados a decir “No” por la soberbia de algún funcionario, la crítica a la corrupción o porque creen que es saludable una renovación de liderazgos, pero que al mismo tiempo o enseguida se sienten atraído por el “Sí” por la valoración positiva que tienen de la gestión del gobierno o por el espanto frente a ciertos opositores extremistas.

Con todo, la reserva de votos del masismo es apreciable: según MyM, aunque solo un 41% dice que ya decidió votar por el “Sí”, un 46% votaría por Evo en una próxima re-elección.

¿Quo vadis?

Francamente hay poco por hacer en cinco semanas, de las cuales tres estarán dominadas por las reinas, los diablos y la fiesta. Parece que las campañas deberán desenvolverse en un contexto totalmente anti-climático, es decir dónde muy pocos les tirarán pelota a los voceros de ambos bandos, y, por tanto, que deberán convencer a los indecisos en unos escasos diez días, varios de los cuales probablemente se mantendrán enigmáticos hasta minutos antes de colocar su boletín en la urna.

Al oficialismo no le queda más que aquietar las aguas y no meter la pata (¿podrán?), utilizar al máximo la imagen del Presidente asociándola a ideas positivas como la estabilidad y el progreso futuro, y movilizar todos sus aparatos para optimizar su votación entre los grupos que le han sido leales tradicionalmente. En un contexto en que están surgiendo preguntas razonables de muchos votantes en torno a aspectos morales del ejercicio del poder (renovación, riesgo de abusos, etc), tengo dudas que las lógicas polarizadores y de crispación le agreguen algún voto al “Sí”, al contrario.

Por su parte, la oposición, con un aparato político territorial más débil o inexistente, parece condenada a convencer a algunos indecisos urbanos que andan rondando por ahí para ampliar al máximo su ventaja en esas zonas y a rezar para que la movilización territorial del MAS fracase y que el oficialismo cometa muchos auto-goles. La ilusión de la “campaña ciudadana” podría estrellarse frente a la realidad de que, guste o no, se precisa de una organización política mínima para triunfar en una contienda tan disputada.

Fascinantes cinco semanas que, más allá de quien salga victorioso, nos aportarán nuevas señales de las transformaciones que están surgiendo en el universo de expectativas y comportamientos políticos de los bolivianos. No hay nada catastrófico en esto, de hecho es muy saludable, y nada está perdido en el horizonte del 2019 para ningún actor político si sabe leer estos cambios y responder en consecuencia. Mientras, buen carnaval a todos ustedes.