El gran mercado desaprovechado de los Estados Unidos de América

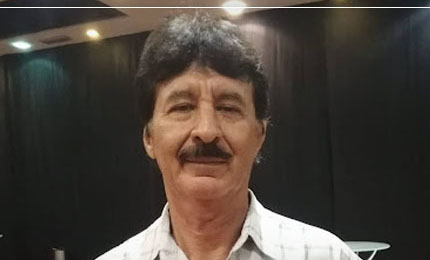

Enviado por Gary Rodríguez ... en Lun, 08/07/2024 - 16:59Hace poco más de diez años escribí, desde lo más profundo de mi corazón, una columna titulada “La amenaza verdadera”, basada en el Foro “Claves para una Economía Innovadora, próspera e inclusiva” al que gentilmente fui invitado por CAINCO (29/AGO/2013); me referí a la Conferencia “Innovación para el desarrollo – Políticas públicas exitosas para países emergentes” ofrecida por el Dr. Juan Enríquez Cabot, de la Universidad de Harvard, científico y asesor de varios gobiernos, co-fundador de Synthetic Genomics, y a su gran sentencia: “La competencia para nuestros países no será Estados Unidos”.

Enríquez explicó que los pobres en las naciones asiáticas se esfuerzan por estudiar en centros privados de alta tecnología, gracias a lo cual, India llegó a ser la segunda productora mundial de software, de ahí que la excelencia en la educación no debe ser un lujo, sino, una prioridad estratégica para mejorar la posición competitiva de un país. Para el científico estaba claro que, más allá de la ideología y la política que afiebran las mentes, la verdadera amenaza no reside ya en las armas, sino, en la calidad del capital humano que está bien capacitado. Este necesario prolegómeno guarda relación con otra columna titulada “Ese gran mercado llamado Estados Unidos”, que escribí el mismo año, refiriéndome a este gran país que detenta el liderazgo mundial y que en tal condición recuerda el 4 de Julio del 2024, su 248 Aniversario.

Con más de 330 millones de habitantes, Estados Unidos de América se caracteriza por su diversidad étnica y cultural, gracias a un fuerte componente migratorio que históricamente aportó a su engrandecimiento hasta convertirlo no solo en una potencia económica y militar, sino, en el mercado más apetecido del mundo, algo que nadie en su sano juicio puede negar.

Según el Trade Map del Centro de Comercio Internacional, dicho país volvió a ser el primer importador del orbe en 2023, por la friolera de 3.172.533.000.000 de dólares americanos (tres billones ciento setenta y dos mil quinientos treinta y tres millones de dólares americanos), superando a la China (2,6 billones) y a Alemania (1,5 billones). Estados Unidos de América, por sí solo, representa casi el 14% de las compras totales de mercancías del mundo.

Es tan grande la vocación de consumo -y tan alta la capacidad de pago que tiene este país- que, para tener una idea del frenesí consumidor de su mercado, las compras al mundo el pasado año las realizó a una razón de casi 8.700 millones de dólares/día; 362 millones de dólares/hora y 6 millones de dólares/minuto, esto es: ¡100.000 dólares por segundo durante todo el año! Así las cosas, Estados Unidos de América podría comprar en apenas un día todo lo que Bolivia exportó al mundo en 2023 -casi 11.000 millones- mientras que los 224 millones de dólares que vendimos a EEUU equivalieron apenas a 37 minutos de importación.

Si eso le parece una enormidad, mire cuánto nos separa la capacidad productiva anual de bienes y servicios entre ambos países: Siendo que el Producto Interno Bruto de Bolivia es 602 veces más pequeño que el estadounidense, a dicho país le bastarían 5 días para importar absolutamente toda la producción nacional y menos de 15 horas, para consumirla.

El gran mercado de los Estados Unidos de América debería ser aprovechado por Bolivia de una mejor manera, pero, lamentablemente nuestra presencia exportadora en esa plaza se ha venido abajo. Atrás quedaron los años de los superávits comerciales logrados por vender más que lo que importábamos de ese país. Después de haber logrado las mejores ventas de confecciones textiles, marroquinería, maderas trabajadas, artesanías, etc., enviando productos por cientos de millones de dólares con alto valor agregado -el trabajo de las manos bolivianas- la pérdida de las preferencias arancelarias del ATPDEA en 2008 frustró su continuidad, particularmente en el sector textil, provocándole una severa crisis.

Tampoco nos fue mejor con la exportación de recursos extractivos y no renovables -minerales e hidrocarburos- pues, luego de lograr un hito de 2.000 millones de dólares en 2014 se dio luego una permanente caída hasta 224 millones de dólares el pasado año, retrocediendo a niveles de hace 20 años atrás. Comparativamente a las ventas al mercado estadounidense del 2008, nuestras exportaciones del 2023 bajaron en 263 millones y 134 productos, y, el déficit comercial bilateral, de casi 66 millones de dólares, creció a 557 millones.

El gran mercado “está ahí”, solo de nosotros depende aprovecharlo…

Como dijo el citado conferencista, cuando el bienestar de la gente está de por medio, no valen los apasionamientos de la mala política y la ideología que llevan a una retórica insulsa contra la primera potencia mundial, postergando además la educación y la tecnología que lleva a los países a ser competitivos y a ganar mercados, tal como hacen la China comunista o la República Socialista de Vietnam, para quienes el gran mercado de los Estados Unidos de América es de importancia vital…