21F: Medios de desinformación, neoliberalismo y democracia

Enviado por Iván Canelas Li... en Vie, 01/12/2017 - 12:06Con el fallo del Tribunal Constitucional, emitido el 28 de noviembre, que habilita nuevamente a Evo Morales como candidato a la Presidencia, se abre la posibilidad de que a dos años de la elección general del 2019, se instale en el país una prematura campaña electoral que a nombre de una democracia real, no debe ni puede contener los elementos comunicacionales que marcaron el último proceso de estas características: el Referéndum del 21F.

En el mundo de la comunicación electoral se sabe que el escándalo político y la estrategia de la distracción son consideradas como importantes armas en la lucha por obtener el favor de los votantes, por lo que se constituyen también en elementos de manipulación y tergiversación mediática de la opinión pública y por lo tanto del voto.

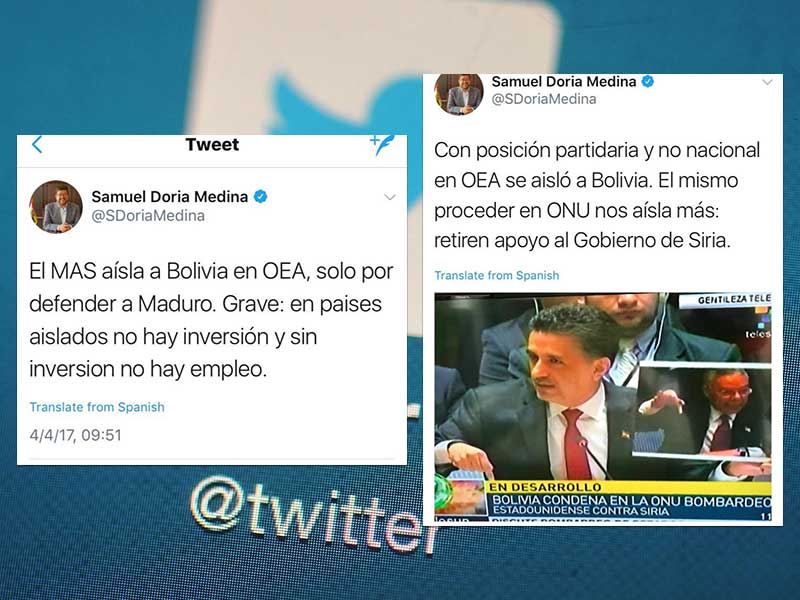

Esa maniobra, generalizada en su uso en distintos procesos electorales en el mundo, y que está absolutamente reñida con la ética en comunicación, fue la aplicada en el país durante la campaña del Referéndum para la modificación constitucional el 21 de Febrero del 2016, cuando la oposición política, en colusión con varios medios de comunicación, todos guiados por su defensa intransigente del modelo neoliberal, lograron instaurar “la estrategia del escándalo” con el denominado caso Zapata, provocando así la distracción de la opinión pública y evitando con ello, que el país discurriera y evaluara lo esencial: ¿Cuánto hemos retrocedido o avanzado con Evo?, ¿Quiere la sociedad boliviana profundizar el actual proceso político? o ¿Queremos los bolivianos dar paso a la reorganización del sistema capitalista? Preguntas estructurales, de muchas más, que quedaron sin respuesta.

La estrategia del escándalo puede resumirse como la campaña ejecutada con el objetivo de menoscabar la credibilidad de una persona, personificando con ello la política, para intentar destruir la credibilidad del actor político que, a su vez condensa, concentra y define un proyecto. Es así que los medios de comunicación neoliberales tanto en Bolivia como en otros países, no es que vendan información a los ciudadanos, sino que venden ciudadanos a los auspiciantes, y como lo que venden muchas veces no es la verdad, sino el escándalo y la distracción de los hechos esenciales, cada vez se deteriora más la calidad de la información, y por lo tanto la democracia.

En consecuencia, lo ocurrido el 21F no es otra cosa que la culminación de la puesta en escena de esta estrategia, con la que la oposición ha mostrado su capacidad de articulación entre sí, cuando se trata de alcanzar un objetivo común, con lo que además revela su injerencia e influencia en algunos medios de comunicación. Esto nos hace sospechar que como en el pasado, la derecha boliviana retomó su vocación antidemocrática, o ¿cómo se le puede llamar al hecho de que haya privado a la sociedad el derecho de analizar la vigencia o no del actual modelo económico de desarrollo y hayan cambiado la matriz del debate, por la discusión inflamada, de la existencia de un hijo del Presidente, versión que curiosamente luego de la votación, fue desmentida por el mismo personaje que la denunció?

Una máxima del periodismo dice que la información falsa debe recibir la condena generalizada, porque se constituye en un atentado a la fe pública. Mientras que otra, señala que el periodismo serio es vital para la democracia. De igual manera, que el periodismo interesado, que en el país insiste en autodefinirse, para camuflarse como “independiente”, es mortal para la democracia.

Siendo ciertos los medios de comunicación instrumentos de control social, hoy gracias a la acción de algunos, estamos envueltos en otra gran distracción. Y ésta no radica, en primera instancia, en la re postulación de Evo Morales y menos en su reelección. El tema de fondo tiene que ver con la decisión que debe asumir el votante para mantener o no el actual modelo económico. Modelo que según viene revelando la prensa internacional, le ha permitido al país, disfrutar en la última década de un crecimiento sostenido con un promedio de 5 por ciento, el que es muy superior al de Estados Unidos, Canadá, México o Argentina y el resto de los países sudamericanos.

Es en ese sentido que, quienes hoy embanderan la victoria del No como fruto de la democracia y del voto, no debieran dejar de analizar que en la campaña del 21F, se ha ejecutado un plan para desviar la discusión de fondo, que no es otra que la vigencia del actual modelo o el retorno al modelo neoliberal. Que en otras palabras, no es otro que el achicamiento del Estado, la privatización de sus activos públicos y de sus empresas, la disminución de la inversión pública y social, la venta de materias primas a bajo costo, la fuga del excedente económico, el achicamiento del mercado interno, la disminución del ahorro y de la política de créditos al ciudadano, para pasar a uno, ejecutado en el pasado por los actuales actores políticos de oposición, donde los sectores estratégicos de la economía nacional eran administrados por empresas transnacionales que se llevaron el excedente económico para el desarrollo de otras partes del mundo, mientras tenían al país sumido en la sobre vivencia y con profundas fracturas políticas, sociales y económicas, en un escenario de inestabilidad.

Esta tergiversación del verdadero escenario a debatir tiene que ver con el rol de varios medios de comunicación, que hoy luchan para que no se deseche la idea del retorno del neoliberalismo, aunque en el camino eludan decirnos, que ello legitimaría una estratificación social marcada por una amplia desigualdad. En términos comunicacionales, no parece posible analizar lo que nos dicen estos medios, sin antes tomar en cuenta su estructura de propiedad, sus vínculos políticos y económicos y sus relaciones de poder.

Subordinados a lo que nos digan o a lo que nos quieran ocultar, los medios de comunicación con orientación neoliberal son negocios privados con fines de lucro, ligados a poderosos intereses políticos que en el caso de Bolivia, manejan el discurso de independencia para camuflar sus verdaderos intereses: manipular el rol simbólico de la opinión pública para legitimar un orden de las cosas que tienen más que ver con intereses particulares que los del conjunto. Al neoliberalismo, le sería muy difícil mutar sus prácticas exclusivamente ligadas al lucro y naturalizarlas como valores sin la eficaz ayuda de estos medios.

Es imprescindible recordar que son justamente los medios de comunicación defensores del capitalismo, los que han iniciado una cruzada política que busca evitar la redistribución del capital, para restaurar, al mismo tiempo, el poder de clase. La circulación de símbolos que ejecutan cada día, intentan gestionar opiniones encaminadas a hacernos olvidar, que el sistema capitalista, no es otra cosa, que la transferencia deliberada, y a bajo costo, de los activos de los países más pobres, a los países más ricos.

El actual escenario político boliviano no sólo debiera propiciar un gran debate nacional sobre la pertinencia o no del actual modelo económico sino debiera analizar que la posibilidad de su cambio, podría provocar un inminente retorno del pasado más catastrófico.